Prima di parlare di questo nostro nuovo protagonista del tratto digitale, mi sento di condividere con tutte e tutti voi una premessa fondamentale.

Allan Kaprow non è certo fra i riferimenti della Digital Art e della computer grafica internazionale. Nei libri e nei tomi digitali che si possono trovare nel web, si parla di Allan come il creatore del cosiddetto “happening”. Nel 1959 a New York crea ed esegue “18 Happenings in 6 Parts”. Siamo nell’autunno del 1959. Lo stesso anno la corsa allo spazio e verso la Luna vede l’Unione Sovietica in netto vantaggio, in Spagna nasce l’ETA, a Cuba sono espropriati i terreni dei possedimenti agrari americani mentre in Italia va in onda la prima puntata dello Zecchino d’Oro, presentato da Cino Tortorella nei panni di Mago Zurlì. Così, per dire. “18 avvenimenti in 6 parti” (così lo si potrebbe tradurre letteralmente, nda) è un’opera nella quale Allan Kaprow riversa al suo interno action painting ed arte performativa (quest’ultima parte a cura di John Cage). L’happening si compone di una partitura concepita per coinvolgere attivamente il pubblico per la prima volta nel ventesimo secolo e consiste in una vera manipolazione delle reazioni umane delle persone presenti. Citiamo, per completezza, le istruzioni che vennero consegnate all’ingresso:

“La performance è divisa in sei parti. Ogni parte contiene tre happenings che accadono immediatamente. L’inizio e la conclusione di ciascuna performance saranno segnalati da una campana. Alla fine della performance verranno uditi due colpi di campana. Non ci sarà applauso dopo ogni insieme, ma potete applaudire dopo il sesto insieme se lo desiderate.”

In questo splendido scenario culturale ed artistico si colloca, quindi, il nostro nuovo tassello che compone il nostro tratto digitale. Dieci anni più tardi, creò e propose un’avanguardia di comunicazione digitale dirompente, destrutturante. Parliamo di “Hello”: un video interattivo, un programma televisivo sperimentale creato e diretto dallo stesso Allan Kaprow con l’assistenza tecnica ed artistica di altri sei digital artist. Cinque telecamere, quattro postazioni e ventisette monitor per trenta minuti di trasmissione a circuito chiuso. Il senso compiuto di quest’opera di Digital Art era di invitare gruppi di persone a partecipare alle trasmissioni, ponendo i singoli di fronte alle telecamere con alcune istruzioni precise su cosa avrebbero dovuto dire, per esempio “Ciao, ti vedo”, se attraverso il proprio schermo intravedevano una persona amica o la propria stessa immagine. La gestione della regia, posta in una località centrale a questo circuito di trasmissione chiuso, era a cura dello stesso Allan Kaprow che manipolava così la comunicazione e l’interazione fra le persone invitate.

Esse non erano nella stessa città, come già detto, e spesso non si conoscevano minimamente. Le reazioni dei volti, quindi, erano da considerarsi totalmente naturali, senza filtri pregressi o pregestiti. I protagonisti, infine, potevano parlare liberamente per buona parte della performance e la regia scambiava rapidamente il tuo interlocutore portandoti così (come accadde davvero, nda) dall’aeroporto di fronte ad un operaio, fino ad un ospedale di fronte ad un medico. Se ci pensate è stata l’anticipazione concettuale di alcune chat roulette che hanno imperversato nel mondo digitale per anni (anche oggi, in realtà, nda). Esse, ponendo così il mittente del messaggio mediatico fuori dal binarismo perfetto della comunicazione classica verso il destinatario, creavano una vera e propria “non comunicazione”.

L’obiettivo di Allan, però, non era solo questo. Il messaggio intrinseco in quest’opera digitale era “se stessi in connessione con qualcun altro” manipolando così lo spazio e il tempo (ricordiamoci che negli Stati Uniti d’America sono presenti sei fusi orari, nda) nelle relazioni umane. Seguendo questo suo ragionamento e continuando ad analizzare l’opera ci possiamo accorgere di un dettaglio a dir poco esplosivo: “Hello” offre una critica al modo dirompente con cui la tecnologia media l’interazione fra gli esseri umani diventando non solamente vettore come potrebbe essere l’aria per la voce e il suono. Il concetto di “rumore”, ben presente negli schemi comunicativi classici posti in un binarismo perfetto, diventa, nel mondo digitale, parte integrante della stessa comunicazione e della sua manipolazione diventando così non sempre o solamente elementi di disturbo. L’errore digitale e la sua gestione (per esempio la Glitch Art, nda) costruttiva o distruttiva diventa parte integrante della comunicazione, elevandosi così ad elemento fortificante o destrutturante dell’opera d’arte stessa. Si può quindi pensare, care lettrici e cari lettori, che anch’esso è uno strappo in quel lenzuolo steso al sole che separa realtà ed irrealtà?

Si può quindi intendere che la deformazione digitale e il suo conseguente diventare “essere” può far parte di quello spettacolare miracolo che si chiama arte? Può la tecnologia essere lei stessa irrealtà? Procediamo con calma e torniamo in apnea insieme, creando un vortice di ragionamento che ci spinge nuovamente verso il basso, ponendo al centro della nostra critica proprio l’opera di Allan Kaprow.

La metafora dello strappo nel lenzuolo l’ho creata per semplificare ciò che in realtà è un processo complesso e spesso caotico ed anarchico. Affrontare la deformazione della realtà suscita in molte e molti di noi un senso di curiosità e di spavento allo stesso tempo perché se da una parte troviamo dei capi saldi tecnici, tecnologici e scientifici nel nostro tempo, dall’altra parte della barricata troviamo il nuovo, l’essere senza binarismo, l’antitempo, l’antispazio. Non esiste materia oltre quel lenzuolo perché altrimenti apparirebbe come un muro granitico invalicabile a qualsiasi ordigno ideologico o di pensiero. Esso si muove sinuoso o in maniera disarticolata ogni volta che qualcuna o qualcuno soffia la sua libertaria espressività umana contro lo stesso. A volte rimane immobile, per la frustrazione dei tanti, a volte si muove, per l’eccitazione dei pochi, raramente si strappa, per coloro che possono raccontarlo. Tutto parte dall’azione libertaria umana ed interpretativa che ha come codice quello comunicativo, comportamentale ed esperienziale dell’essere umano in perfetta antitesi rispetto al linguaggio macchina.

La perenne lotta dell’essere umano nel voler a tutti i costi rifiutare il suo naturale binarismo imperfetto l’ha portato, a mio ragionamento, alla creazione di intelligenze artificiali sempre più sofisticate ed umanizzate. Oggi perfino una cassa audio con collegamento Bluetooth ricorda le tue preferenze e ti consiglia, secondo un algoritmo matematico complesso, ciò che potrebbe interessarti. “Qualcosa di nuovo, di innovativo e che migliorerà la mia vita” direbbe qualcuno, esaltato dall’essere macchina che si trova a poche centinaia di euro su qualche scaffale di Amazon. Niente di più agghiacciante, per il sottoscritto.

Come affogare e strozzare la nascita e la crescita del senso critico umano. Seguendo questo libero pensiero artistico, si può quindi concludere che alla mia prima domanda posta qualche riga addietro:

“Si può quindi pensare, care lettrici e cari lettori, che anch’esso è uno strappo in quel lenzuolo steso al sole che separa realtà ed irrealtà?” (riferendoci all’errore digitale)

La risposta è assolutamente no. Esso non è altro che una distorsione meccanica, tecnologica creata dalla processazione delle informazioni. Siano esse modellate volontariamente oppure no. Precipitando sempre più a fondo del nostro cammino ideologico ci troviamo ora di fronte al dilemma se la tecnologia possa essere lei stessa irrealtà.

Al di qua del lenzuolo che ci divide da quello stato immateriale chiamato arte ci troviamo immersi nella più totale bolgia del materico. Un’orgia indefinita di colori, scritte commerciali e non, cartellonistica, messaggi pubblicitari che urlano come mercanti in fiera, velocità di movimento sempre più performante, connessioni che portano informazioni ovunque nel mondo alla velocità della luce e tutto questo turbine si basa sullo strapotere che noi stessi abbiamo concesso alla tecnologia. Ma non è forse la stessa tecnologia il risultato materico di ciò che era non materico ed irrealtà nella mente umana?

Non è forse la dimostrazione pratica, tangibile e sfruttabile del pensiero ingegnoso e laborioso dell’essere umano? Se credete che la risposta sia no credo che dobbiate chiudere questo libro ed aprire il vostro libro sacro preferito. La tecnologia può essere la dimostrazione nel reale dell’irreale, specialmente nella digital art e nel concetto di tratto digitale. Il sogno umano libero che si trasforma in oggetto materico. Che può diventare strumento e che, spesso, viene poi sfruttato e consumato a tal punto da ritorcersi contro lo stesso utilizzatore o utilizzatrice, stritolando fino quasi alla morte la comunicazione umana e il senso critico artistico libertario.

Qui “Hello” crea una critica importantissima proprio a supporto del mio pensiero: restare umani nella comunicazione, nella sua creazione ed interpretazione, generando in conclusione sempre un risultato analogicamente contestualizzabile nell’essere umano e per l’essere umano, sia esso singolo o comunità, declassando lo strumento tecnologico a mero vettore di comunicazione neutrale. Niente di più e niente di meno. Proprio quest’opera, prologo di una lunga storia e lotta alla ricerca dell’equilibrio fra umano e macchina nell’analisi e nella gestione dei rapporti comunicativi, preannuncia quella che poi sarebbe stata la deriva della Digital Art verso una consumistica, capitalistica e globalizzata comunicazione pubblicitaria. Quando le maggiori agenzie, studios ed aziende del settore determinarono e contestualizzarono tutto questo, cominciò un vero e proprio massacro artistico.

L’arte non è al servizio di un’azienda. L’arte non è al servizio di nessuna e nessuno. L’arte è rivoluzione, è libertà, è autodeterminazione, è guerra e pace.

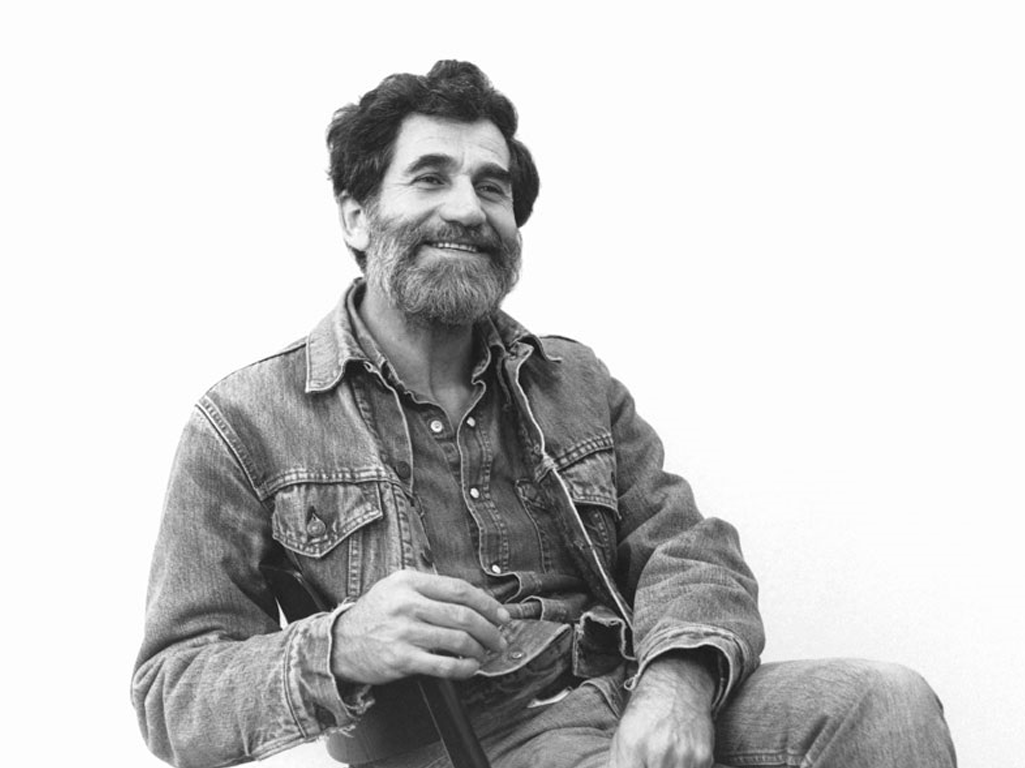

E sorrido ancora oggi nel sentire alcuni eminenti cattedrati elogiare nelle loro lezioni accademiche l’unione fra commercio ed arti (specialmente grafiche, nda) come se, fra le righe, si volesse così trovare una goffa risoluzione del problema. Ma quale problema? Qui non è mai esistito nessun problema. L’idea di soggiogare, mettere in catene il libero pensiero artistico per renderlo fonte di profitto e fonte di schiavitù mentale e creativa è tristemente riuscita. Eppure Allan ce l’aveva già mostrato tanti anni fa. Alcuni ed alcune di voi ora potrebbero chiedersi: “Come si può uscire da questo labirinto?” “Come può un’artista digitale sentirsi libero di poter interpretare la sua irrealtà creativa?”. Una domanda che ha avuto la sua risposta, nella mia vita, tra i vicoli della città di Genova: città arroccata fra mare e montagne liguri e dove il centro storico pare come un enorme dedalo senza un inizio e senza una fine. Qui viveva un artista: Gianni. Un signore anziano, minuto, gracile, dal volto gentile e dalla barba bianca. E tra un Dolcetto e un Campari col bianco al Bar delle Vigne, gli raccontavo dei miei viaggi spensierati fra opere murali e digitali a Berlino e lui mi rispondeva con Beirut e la via degli artisti prima dei bombardamenti che dilaniarono la città. Io gli parlavo delle lotte studentesche e lui della prigionia per diserzione. Io gli parlavo del mio studio, dove mi rifugiavo per scappare proprio da tutto questo turbine, da tutta questa velocità, da tutto questo malessere del capitale. E lui mi rispondeva:

“Ogni vero artista deve avere il suo retrobottega”.

Dove tutto rallenta. Dove non esiste tempo. Nessun profitto. Tentativi rudimentali di trasmissione al di qua di quel lenzuolo steso al sole di Maggio, sperando in una risposta da laggiù.

Questo capitolo lo dedico a te. Gianni, che la terra ti sia lieve.

Il ragazzo che arrivava da Brescia. Il tuo “Massi”. Con enorme e profondo affetto perpetuo.